絲綢之路集團生死時速知難而進

去年秋繭以后,每噸蠶繭漲到10萬元,比前年幾乎翻了一倍多,迫使絲價剛性抬升,但由于絲綢外貿出口并不見好,綢廠也買不起高價生絲,這樣一來,原料價格暴漲和出口市場的低迷,把絲廠和綢廠都擠成了壓縮餅干。絲廠和綢廠叫苦連天,開工要虧,做一天虧一天,停產也要虧,更怕失去市場和員工流散。麻桿打狼,兩頭害怕,怎么辦呢?開又開不得,關又關不得,只能縮短工時,增加假期。實在頂不住的,只有關門,在我們湖州,去年冬天,已經停掉四五家兄弟絲廠。

我們絲綢之路集團所屬的浙絲二廠不僅在當地和全國同行中有影響力,而且承擔了本次世博會復制“輯里湖絲”的光榮任務,就是把159年前在第一屆世博會獲獎的湖絲重新制作后獻禮本次世博會,這是我們湖絲傳人的光榮。在這種情況下,我們怎么可以停產放假或者

開半工呢?萬一像去年那樣國際世博局的高官來參觀怎么辦?我們必須保持正常生產。我們只能到處去買高價繭,買一天做一天,還買不到。我們沒辦法考慮價格,只要是繭,不問價格、不管質量,拉來就做。這種等米下鍋的窘迫我們從來沒有遇到過。

繭價比絲價貴,面粉比面包貴的怪現象其實在紡織行業中并不是最近才發生。究其原因,有人說是去年干旱影響蠶繭產量等等,在我們看來,都不是根本原因。新世紀十年,繭絲綢價格發寒熱、打擺子已經有了三次,以生絲價格為例,最高達到36萬元,最低躍到11萬元,相差三倍多。但無論生絲如何漲跌,絲廠永遠不掙錢,只有虧跌的份兒。為什么?因為總是這樣一個規律:繭價已漲絲未漲,絲價已跌繭未跌。繭絲綢價格過山車,暈死的是我們絲綢企業。

繭絲綢價格打擺子的現象,受害者是誰呢?回答是兩家:一是絲綢企業;二是養蠶農民。絲綢企業苦到無錢搞技改無錢發工資。農民苦干今年毀桑明年種桑,種桑養蠶好比賭錢,輸贏無準。根本不考慮提高繭質養好品種。

那么誰是獲利者呢?回答是一批賭徒,包括繭絲炒家和投機販子。大致規律是:蠶繭高價時販子蜂擁來哄抬搶購倒賣;蠶繭低價時販子消聲匿跡農民賣繭難。

中國是世界最大產絲國,年產生絲11萬噸,約占世界總量的85%。年產值大約在200億一300億人民幣之間,交給國家的增值稅收入大約在30億--55億人民幣之間。全國繅絲行業從業人員大約15萬人,也就是說,這15萬個平均年收入不到2萬元的繅絲工人幾乎是養活了7.5萬個年收入5萬元的公務員。

那么“瘋狂的絲綢”“苦困的絲綢”的問題根子在哪里呢?我認為主要出在宏觀經濟上。原因有三:

第一,我們的經濟體制仍然不盡合理,改革的任務非常重。政府宏觀監控和市場資源配置兩個方面都不是正向著力,反而是各取所需,受擠壓的是企業和農民。原先計劃經濟時農副產品加工成紡織品的農工商配套一條龍的舊體制打爛了,新的市場經濟通過產業龍頭企業建立農戶加公司的訂單農業,實現農業產業化的新體制沒有確立,造成政府與市場同時機會主義,政府只顧收稅,不問產業前景,市場只顧投機,不問企業與農民的死活。整個行業的“打擺子”和“過山車”就是這樣形成的。

第二,我們的產業導向有缺失,嚴重影響了絲綢產業的生存發展。本來東部沿海和川蜀盆地是我國絲綢業的主產區,農工商配套相對合理,人才、技術和市場都比較集中,產業基礎比較好。近十年來,這兩大主產區的蠶桑總量和絲綢規模都是下降的趨勢,農民種桑養蠶的積極性減弱,政府扶持絲綢紡織業的熱情降低,企業生存發展的困難加大,就業員工的整體素質退化,加上國企逐漸退出競爭性紡織行業,改制后小民營產業集中度不夠,技改創新的實力活力不足,行業困境開始突現。但是另一方面整個行業的生存意識、突圍意識、品牌意識、市場意識在增強,本來可以通過政府引導扶持,市場資源優化配置,逐步轉型升級來做大做強,形成一批龍頭企業品牌企業來整合行業,帶動行業前進。也就是說,有技術、有人才、有信息、有市場的東部地區民營絲綢企業可以通過自身轉型升級,產業布局做大做強來與西部資源優勢相結合,優勢互補、取長補短,均衡發展。西部可以通過東桑西移,承接東部轉移過來的產業前道,逐步培育產業基地。可是現在國家花了很多錢給西部地方政府,用以引導農民東桑西移,缺乏效率的撒胡椒面,結果西部農民并沒有享受到絲綢產業發展帶來的好處,也陷入了繭價高時養桑,繭價低時毀桑的怪圈。即使在蠶桑發展很快的廣西,至今還沒有一家像樣的絲織廠和煉染廠,仍然靠出賣蠶繭、出賣廠絲過日,自治區雄心勃勃要成為中國的絲綢先進制造業基地,道路仍然漫長,什么原因?因為還沒有絲綢行業的龍頭品牌企業去落戶帶動,去了也只是瞅著那些白花花的蠶繭原料,并不是真想落地。為什么不想落地?因為沒有產業基礎,沒有產業安全感。

東部也很困惑,全國數一數二的絲綢大國企都在改行房地產、造船和投資,偏偏沒在絲綢蠶桑上投資,你說誰對這個產業有信心? 我們絲綢之路集團秉著絲綢傳人一顆心,蹩著絲綢情結一口氣,不顧血本、不問前程、癡心不改;買設備、抓技改、拓基地、招人才、上項目、促轉型,真正是知其難為而為之啊!但是,我們力不從心,逆水行舟,艱難可知。連最起碼的原料問題都讓我們操碎了心。還有多少精力去創建民族絲綢國際化品牌?

第三,絲綢行業稅負太重,不減稅不利于行業生存發展。我前面說過,一個無利可圖僅 屬于農副產品加工企業的兩個不到二萬元年收入的繅絲工人卻在養活一個年薪五萬元的公務員。

而很多發達國家,對絲綢行業都是免稅的。例如絲綢的品牌國家法國,把絲綢作為遺產工業,不僅免稅而且給予諸多優惠。因此,法國和意大利的絲綢品牌經久不衰。

我國絲綢行業在九十年代中期以后實行高稅負,使得這個行業迅速老化,無論科研、人才、裝備都明顯落。在其它行業后面,絲綢行業招不到新員工已經不是一天兩天的事了。一個行業的發展前景,就看年輕人是否踴躍入行。稅負那么高,行業沒有利潤,勢必疏于技改, 造成整個行業勞動強度大、勞動環境差、勞動收入低,年輕人望而生畏,后繼無人,實在堪憂。

我們絲綢之路集團一直非常關愛我們的員工,不論企業效益如何連續幾年給員工漲資,每年至少10%,今年我們繼續增資。但是企業畢竟不能自己印鈔票的,我們承擔行業責任和社會責任是有一個限度的,政府在減稅方面應該有所作為。

絲綢紡織行業真正到了生死存亡之際,轉型升級是我們唯一的出路。如果五年前我們還看不到危機逼近,那么今天我們就應該知道這是最后的斗爭。我們要生死時速,知難而進。我們絲綢之路集團決定,浙絲二廠的轉型升級迫在眉睫,出路在于三個方面,首先是建立穩固的原料基地。“山不過來,我們過去”,要么選擇一方蠶桑產區作為我們長久的供應聯盟體,要么我們把工廠設到資源地。不論怎樣,我們一定要有一個靠得住蠶桑根據地,否則繅絲別做了。第二是繅絲工廠也要是延伸產業鏈,真絲針織、數碼織造、絲綢服裝、繭絲副產品、生物醫藥開發等等,都是可以考慮的。當前,我們的家紡已經品牌亮相,引起了很大的社會反響,最近又進入了標志性的杭州大廈,在全國20多個一線城市開設商業網絡,實踐商業模式創新。而絲綢織造的無梭化改造,推進很快,效益已經顯現出來,這些都表明,我們絲綢之路集團轉型升級是干在實處、走在前列。

絲綢行業;遇到了困難,紡織行業遇到了困難,這是中國制造在發展道路上的一個關口,也是中國經濟體制深化改革的一個典型契機。危機也是轉機,帶給我們是更多的思考和精明的對策。絲路綿延,又飛花雨!關山渡越,再振雄風!我們絲綢傳大最終迎來的必定是光明的未來和美好的前景。

隨時隨地看,還可以轉發到朋友圈哦。

熱點資訊

熱點圖文

“玉娜”--來自“雪都”阿爾泰的駝絨家紡品牌

...

明遠創意生活:亮相首屆“中華織造大會”傳遞東方自然美學

2022年12月30日,首屆“中華織造大會”通過多角度、深層次探討新時代中國紡織行業發展的新思路、新舉措,堅持創造性轉化...

“華彩重現”--夏爾小鎮2023春夏新品發布會云上舉行

12月19日下午,夏爾小鎮(Cieltown)2023年春夏新品發布會在其抖音號舉辦,由夏爾家紡產品總監朱玉玲、設計師李...

羅萊生活發布碳中和愿景,以綠色引領家紡行業可持續發展

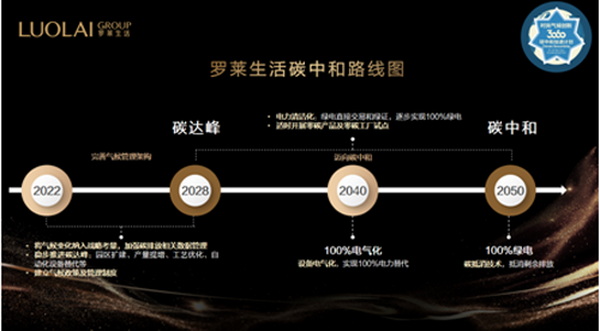

8月1日,羅萊生活發布企業碳中和路線圖,力爭在2028年實現碳達峰,2050年實現碳中和。氣候變化是當今世界面臨的重大挑...

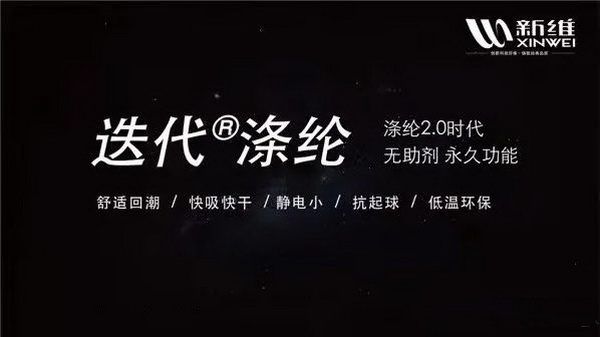

杜絕雙標,公平競爭,成分標注“迭代®滌綸”是維護纖維正常競爭的公平權利

改革開放以來,國外產品陸續進入中國市場,當時他們絕大多數產品質量優秀、技術領先,很多產品無論成分、還是品類,在國內市場還...

浙公網安備33010602010414號

浙公網安備33010602010414號